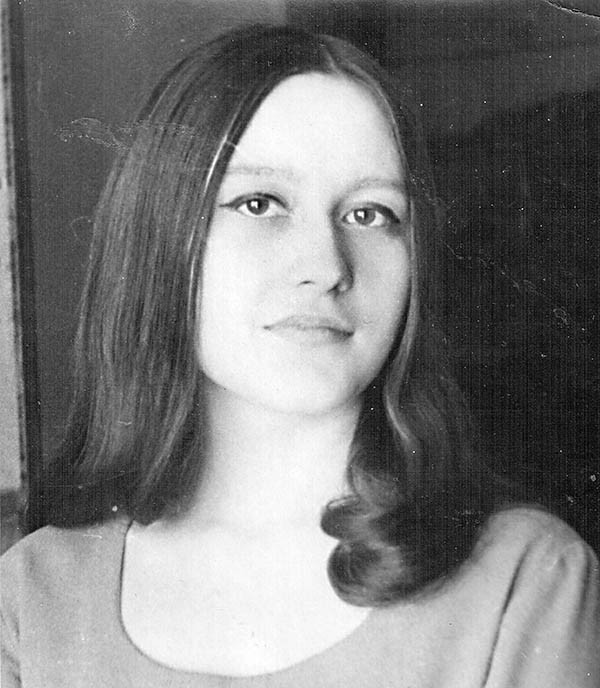

Виктория Борисова (Критскова) художник-модельер, 50–60-е гг.

В нашей семье только тётя Таня носила подлинную фамилию – Критская. Это фамилия моего деда Владимира Яковлевича. Но малограмотный матрос, который выдавал документы, не справился с падежными окончаниями и вместо «Критского» нацарапал «Критскова». Деду и остальным было всё равно, а тётя Таня настояла, чтоб фамилию ей вернули. Она рассказывала, что дед – прямой потомок одного из тех самых Критских. Был в Москве такой революционный «Кружок братьев Критских», в 1827-м его разгромили, участников заточили в крепости или сослали. В том числе и на Кавказ. Не знаю, насколько версия правдива. Дед умер, когда мне не было и года, известно только, что он был начальником таможни в городе Астара (это в Азербайджане, на самой границе с Ираном), а затем перебрался в Баку, где женился на Анне Четверухиной. Сохранились старые фотографии, там бабушка с сестрой Марией, ещё совсем юные, кокетливые, нарядные. Мария, по семейной легенде, была помолвлена и счастлива, а когда её возлюбленный на белом пароходе бежал от революции, оставив навсегда и родину, и невесту, покончила с собой.

Мы с сестрой в детстве эти фотографии перебирали и удивлялись: неужели элегантная молодая дама в кресле-качалке – наша бабушка Анна? Мы её знали другой, – потемневшей, сморщившейся, в платке, повязанном на татарский манер. Впрочем, дома о той дореволюционной жизни не говорили. Изредка что-то прорывалось и оседало в памяти отдельными картинками – гимназия Святой Нины, голубые форменные платья, собственный дом деда недалеко от порта, прислуга, чистящая ковёр, затоптанный хмурыми людьми, пришедшими изымать ценности и почему-то ещё и книги, проданная в голодные годы дедовская шпага. О былом достатке напоминало лишь красивое опаловое яйцо, единственное, что осталось от богатой коллекция самоцветов, и кресло-качалка. То самое. С фотографии.

К тому времени, когда мои родители собрались жениться, Критсковы-Критские совсем обеднели. И папа перевёз всех на Пионерскую. Так что в одной половине дома жила семья Солуяновых, ну и мы с папой и мамой, а во второй – Критсковы. Уж не знаю, как они уживались, такие разные.

Бабушка Федосья была просто святая. Вечная труженица, всю жизнь работала. Тяжеленные камни с берега моря сама носила, чтоб обложить колодец во дворе. Мама рассказывала, какое бедное было у неё детство, как она ходила в драных чулках и стыдилась этого смертельно. Видимо, бабушка тоже помнила те годы, потому готовила всегда много, еда была обильная, тяжёлая. Одно из ужаснейших воспоминаний – как прямо во дворе резали свинью и она страшно визжала. А я забилась под кровать, зажав уши, и не могла потом даже видеть развешенные всюду колбасы, окорока. Сбегала на половину тёти Тани и бабушки Анны. Там готовились немудрёные лёгкие супчики – крупа, морковка, укропчик – и не было в меню ничего страшного, мясного. И ещё для нас там всегда были шоколадные конфеты.

Мы приходили на половину тёти Тани и попадали в другой мир. Она рассказывала о древнегреческих богах и героях, пересказывала исландские саги. А ещё там была атмосфера творчества. Вся комната, все стены увешаны барельефами, тётя Таня была талантливым скульптором-самоучкой, какое-то время работала в одной мастерской со знаменитым Аскаром Сарыджа, и у нас во дворе всегда стояла большая бочка с синеватой глиной. Она лепила чараг для первого памятника Сулейману Стальскому, а на фасаде филармонии до сих пор можно увидеть две маски её работы. Лет в пять моя сестра Ира под её руководством слепила царя Эврисфея. Потом его отлили в гипсе, раскрасили, и мы очень им гордились.

Тётя Таня стриглась коротко, одевалась чудно, носила круглую такую шапочку «чаплашку» и тюбетейки. И многие годы подряд утром ходила на море. Только светает, а мы из окон видим – идёт. Может, всё это – и море, и увлечение лепкой – было лишь способом сбежать от матери? У бабушки Анны был тяжёлый характер, с мужем могла неделю не разговаривать. Крёстная рассказывала: «Придёт он к нам, сядет, уронит голову на руки и сидит». Как я могу сейчас судить, и тётю Таню нельзя было назвать любимой дочерью, но когда её послали учиться в Москву, бабушка воспротивилась, не отпустила. Так тётя Таня и прожила старой девой рядом со стареющей раздражительной матерью.

Мы росли домашними девочками, и мир наш ограничивался Пионерской. Котрова – это уже была другая жизнь. И в этой другой жизни происходили страшные вещи. Мы знали, что каких-то девочек соблазнили, куда-то завезли. Что в Вейнеровский сад девочкам лучше не ходить. Мы туда и не ходили, только с тётей Таней. Я вообще была настолько застенчива, что когда надо было попросить тетрадку или учебник, не могла это сделать, пересилить себя. В 54-м, кажется, мы уехали на пару лет в Германию, папу направили по работе. И, когда вернулись, оказалось, что наши с сестрой одёжки смотрятся вызывающе. В Махачкале носили либо совсем короткие носочки, либо чулки, а наши гольфы воспринимались как что-то почти неприличное. Вроде бы чулок, а тут вверху голая нога! За нами бежали мальчишки, кричали: «Стиляги, стиляги!» – и швырялись камнями. Это был ужас и стыд! А как я страдала, когда пришлось какое-то время ходить «на музыку» не в Дом пионеров, где можно было затеряться среди других, а на дом к Маргарите Герасимовне, нашей преподавательнице.

Небольшого роста, с волосами, выкрашенными в абсолютно чёрный цвет, она казалась мне очень старой и... опасной. В её квартирке на Пушкина тоже было темно, мрачно, тесно и почти всю комнату занимал огромный рояль. Я ужасно волновалась, каждый раз это был такой стресс, такая тоска, что, когда урок заканчивался, я выбегала из дома с колотящимся сердцем. А напротив сквер и там дорожки песком и камешками красноватыми посыпанные, ручейки журчат, за балюстрадой колышется море, и меня охватывало ощущение радости, свободы!

Как-то я спросила папу, как он ухаживал за мамой, он говорит: «Встречались на площади, сидели на лавочке напротив собора, под памятником Сталину, болтали. А он ручкой нас благословлял». Не знаю уж, как он там благословил, но особых проявлений нежности я в нашей семье не припомню. Родителей познакомила и сосватала Валентина Исидоровна Матукина, мамина, а потом и моя крёстная, она дружила и с Солуяновыми, и с Критсковыми. Первый муж её был немец, циркач по фамилии Петерсон, второй – фотограф. Он ещё вешалки мастерил, продавал. Сидоровна, как мы её называли, была из семьи рыбака, но воспитывалась в дому какого-то генерала и всегда помнила об этом. Бранилась: «Терпеть не могу, когда живот распускают! Талию надо утягивать, как при старом быте времени!» – такое у неё любимое выражение было про быт времени.

Какие-то у нас разговоры шли задушевные, как-то она пересказывала мне книгу, читанную ещё в детстве и потрясшую её, я потом поняла, что это «Джейн Эйр». Матукины когда-то знавали лучшие времена, во всяком случае нам с сестрой крёстная подарила по колечку с бриллиантом. Жили они на Буйнакского, 69, в небольшом доме с виноградником во дворе. Я когда шла туда, уже представляла, какой её увижу. Наверняка сидит, уложив больную ногу на табурет, пощипывает струны гитары, поёт «Окрасился месяц багрянцем...», а может, раскладывает карты, а рядом в пепельнице дымит забытая сигарета. Она хорошо гадала, говорила, что её на это батюшка благословил, и у неё всегда толклись женщины с глазами, в которых застыла надежда и тоска. Через много лет я приду к ней с мужем, и она его сразу примет как родного человека. А после… в тот раз я уехала в Москву раньше, а муж задержался. Пришёл перед отъездом, она села погадать ему на дорожку, раскинула карты и охнула: «У тебя на дороге смерть чья-то!». Так и вышло. Она умерла через день, и муж сдал билет, остался, чтобы её похоронить. А я с ней так и не попрощалась.

И с домом нашим тоже не попрощалась как следует. Чтобы с осознанием и принятием этого прощания. Тётя Таня вдруг получила крохотную квартирку на Советской, и они с бабушкой переехали. И их часть дома продали. Затем умер дед, и продали ещё кусочек. По нашему двору стали ходить чужие люди. Чужой быт, чужие голоса, чужие привычки, запахи, песни потеснили своё, обжитое, нагретое. Наш мир съёживался, как шагреневая кожа, пока не исчез совсем. Я закончила школу, уехала учиться в Москву и осталась там.

А в 1997-м, через 30 лет, вернулась. Город изменился. Я сейчас чувствую его скорее враждебным. Но есть места, которые я бы назвала местами силы. Это угол Пионерской и Котрова, где стоял наш дом, хотя от него ничего и не осталось, разве что ворота. И ещё бульвар на набережной, то самое место, где я, выбегая из тёмного подъезда Маргариты Герасимовны, удрав и от её умелых быстрых пальцев, и от страшного рояля, сразу окуналась в зелень и золото лета, обещавшего, что жизнь будет долгой, щедрой и прекрасной.

Владислав Трунов,

инженер-конструктор,

40–50-е гг.

Мама моя, Любовь Михайловна, родилась в Махачкале в 17-м году. Их в семье было семеро детей, и всех бабушка поднимала в одиночку. Её муж, мой дед, был бухгалтером. Он занял человеку деньги, а тут ревизия, и деда посадили в тюрьму. Он так и умер там. И бабушка зарабатывала, стирая бельё у богатых людей, ну а что делать!

Жили они на Котрова, 18, как раз напротив стадиона, и я там родился в 1939-м. Мне было три годика, когда мой дядя Вася показал на небо: «Смотри, немец летит!» И я увидел серые самолёты с чёрными крестами. Так я узнал, что идёт война. Как-то говорю: «Мама, хочу шоколад!» – раз дали попробовать, и я запомнил, что вкусно, а она мне: «Шоколада нет. Гитлер съел!». Я его так ненавидел, Гитлера, за то, что он съел шоколад, сволочь.

Двор наш… для меня это был целый мир. Прямо посреди двора рос огромный ясень, и в нём большое дупло. Я его боялся вечером, потому что там такой проём тёмный, страшный, казалось, сейчас что-то вылезет. Но наверху дядя Вася сделал скворечник. Каждую весну прилетали скворцы, выводили маленьких, и я находил скорлупки цветные под деревом. К дяде приходили все голубятники Махачкалы, у него были самые лучшие голуби. Он мне всегда говорил: «Славик, прилетели стрижи». Весна. Голубятня была во дворе, в углу. Дядя знал, как завязать крыло, чтоб не летали, как выкормить птенца. Ловил чужих голубей, он умел их ловить. Приманивал, как-то бросался и в воздухе ловил этого голубя. Но потом приходили хозяева, ругались.

В нашем дворе жили яркие люди. Бабушка армянка была, Роза Герасимовна, похожая на какую-нибудь из сказки старушку – большой такой нос, клюка и всегда при себе кисет с табаком. Зарядит ноздрю понюшкой, зажмурится и ка-а-ак чихнёт! А я любил её пугать. В рот набирал керосин и спичку подносил, как факиры делают. Дунешь на спичку и такое пламя вырывалось! Она: «Вай!» – и клюкой мне по хребту! Так вот, она рассказывала, что самолично видела княгиню Воронцову-Дашкову, когда та приезжала в Петровск.

Мужа её дочери звали Истомин дядя Жора. Он всё искал, как заработать. И моего дядю Васю подтягивал. Раз они у хозяйки взяли слона из папье-маше, хотели делать таких на продажу. Разрезали его, только ничего не вышло, зря слона попортили. А другой раз дядя Жора решил: будем варить мыло! Из собак или ещё из кого-то. Но и с этой затеей ничего не получилось. Тогда дядя Жора пустил жиличку. А она возьми да и тронься умом, стала бегать с топором по двору, всё крушить. Дядя Жора с семьёй в дальней комнате закрылся, и пока милиция шла, эта жиличка перетаскала со двора в дом два кубометра дров.

Через стенку от нас жили Григоровичи – дядя Коля, его сестра и его жена. Дядя Коля был психический больной. Но безобидный, тихий, аккуратный. Он мне на забор показывал: «Смотри, люди в голубом сидят». Или дяде Васе говорил: «Василь, у тебя под кроватью лётчик, он жену убил. У тебя лежит под кроватью». Мы привыкли к его чудачествам и ходили даже смотреть под кровать, чтобы его не обидеть. Только раз дядька сильно на Григоровичей рассердился. У моей сестры двоюродной была свадьба, и все ушли туда, к дяде Саше Булатникову на Малыгина. И в это время дядьку обворовали. Выбили филёнку двери, сапоги взяли, всё взяли. Дядька пришёл весёлый, а тут горе такое! И он осерчал на Григоровичей, что слышали, но не вмешались. Все им окна побил, руки порезал. Отомстил.

Но так-то дядя Вася был добрый. Ходил по дворам, пилил дрова, кормилица пила у него была и козлы. Он был простецкий очень, любил выпить, не без этого. Когда собиралась большая компания, выпьет и командует: «Танцуют все!» А сам не танцевал, нет, не умел. Просто топтался на одном месте. Жена у него была тётя Ася, бежала с Саратовской области от голода, они там кошек и крыс ели, а у нас можно было как-то перебиться. Она всю жизнь проработала мужским мастером в парикмахерской на Буйнакского. Там был знаменитый мужской и дамский салон.

Ещё хотел рассказать о двоих. Один жил недалеко от нас, я его видел на Котрова всегда, как он идёт в настоящей лётчицкой куртке – потёртой кожанке. У него была первая собственная легковая машина в Махачкале, и он был первым таксистом. Фамилия его была Парижер. А второй был старичок один русский, с большущими прокуренными до желтизны усами, сторож при Радиокомитете. Мой папа, Дмитрий Трунов, был известный журналист, он там работал. И когда я к нему приходил, обязательно бежал к этому старичку. Любил смотреть, как он красиво сворачивает «козью ножку», набивает её махоркой, достает кресало, высекает искру, раздувает этот фитилёк и прикуривает. И ведь спички-то уже были. А у него вот такой ритуал. Мне казалось, что у него есть своя тайна.

На одном из детских моих рисунков было такое: ишачок везёт бочку с керосином. И рядом идёт керосинщик в капюшоне, в очках и с дудочкой, как у проводников раньше на вокзале были. Такой и по нашей улице ходил уже после войны. Дудел, и выходили люди – кто с четвертью, кто с бидончиком – набирали керосин. У него такой плащ был, сбоку сумка висела для денег, как у офицеров раньше. У нас на углу тоже была керосиновая лавка, и всё пропитано керосином, запах был такой стойкий, а на полу морским песком посыпано. Ещё приезжал старьёвщик. Лошадь, фанерная будка, и он принимал всё: тряпки, бумагу, стекло. Если пацан найдёт бутылку пустую, это радость была. Бежал, сдавал за 10 копеек и покупал мороженое. На Ленина стояла синяя будка, стеклянная, на колёсах, и мороженое продавали дотемна, свечка ещё горела. Была такая у них формочка металлическая, кидали туда кругляшок вафельный, мороженое и сверху ещё вафли. И на них имена вытеснены – Надя, Вера, Валя…

Помню, как уже собирался откусить от мороженого с «Верой», и тут рядом такой лязг, что я прямо в грязь всё выронил. Оказалось, это рыжий Шурик. Он, наверное, стоял, отдыхал, и я его не заметил. А потом пошёл. Шурик был городским сумасшедшим. Ходил по улицам, на плече верёвка, как у бурлака, и на верёвке железная сетка от кровати. Громыхала и дребезжала на всю улицу. Пацаны говорили, что он немецкий шпион. А ещё рассказывали, что Витька Жибуртович с пацанами ныряли и достали корабельную пушку, петровских ещё времён. В воде-то она не тяжёлая, мальчишки её подняли вчетвером, её в музей потом сдали.

Мой друг Валерка Дорнев жил в том самом общем дворе на Котрова, 24, где размещался Радиокомитет. Его отец работал на рыбных промыслах, я видел, как он вяжет сеть, это такой труд! Он Валерке корабль сделал. Из досок, как положено, гнутые вот такие, всё как надо. Они жили втроём в маленькой комнатушке, наверное, метров девять, всё бедное такое, только абажур нарядный и под ним на леске рыба-игла. Валерка был у нас заводила. В разные игры мы играли. Щиты делали из стульев, из сиденья, пики у нас были, стрелы, государство у каждого, и мы воевали. Я помню, как Валерку позвала мать кушать, его государство пустое оставалось, а мы стоим с этими копьями, как зулусы. И вот он повернулся спиной, я бросил копьё и попал ему в позвоночник. Я думал, что убил его! Бросил всё своё снаряжение, убежал домой, залез на чердак и сидел там. Ничего не соображал от ужаса! Но всё обошлось.

После 7 класса я перешёл в 13 школу, и в 8-м мы уже учились с девочками. Мы боялись сесть с ними рядом, коснуться. Но я как-то быстро подружился с Аллой Титовой. Она жила возле кинотеатра «Октябрь» в двухэтажном доме, и у неё была коса. И после школы я шёл её провожать и нёс её портфель. Никто так не делал, но мне казалось, что это правильно. Меня немножко дразнили, но не сильно. Да у нас тогда и драки были очень культурные. Шли под мост на Горького, где проход на пляж, снимали пояса, проверяли карманы и до первой крови… Двое дрались, остальные стояли и не вмешивались.

А мода, мода какая была! Козырным считалось иметь фуражку-восьмиклинку с косичкой и козырьком на полтора пальца. Шили их евреи-закройщики, были мастера в городе. А брюки полагалось заправлять в сапоги с отворотами и «ушки» у сапог чтоб торчали наружу. Директор наш, Ольга Дмитриевна Карпенко, вызывала модников к себе в кабинет и собственноручно отрезала эти «ушки» ножницами. Она жила при школе, была сухощавая, очень строгая, никогда не улыбалась. Носила мужской пиджак и много курила, прямо как из рассказа Толстого «Гадюка» героиня. Мы её страшно боялись. Она приходила, говорила: «Все чтоб ходили на хор!» Один мальчик с перепугу говорит: «А я не буду».

– Почему ты не будешь?

– А у меня мотива нет!

Он хотел сказать, что петь не умеет, но от страха всё перепутал. Мы замерли. Такая сделалась тишина. А Ольга Дмитриевна с интонацией странной вдруг говорит: «Мотива, значит, нет...» – и тогда мы в первый раз увидели, как она улыбается.

Рубрику ведёт Светлана Анохина

Редакция просит всех, кто помнит наш город прежним, у кого сохранились старые фотографии, связаться с нами по телефонам: 67-06-78 и 8-988-291-59-82.

Фото из архивов музея истории Махачкалы и героев публикации

- 8 просмотров